转眼间,奥斯卡已经过去一周多,但围绕奥斯卡的话题还在持续。这届奥斯卡的结果有些让人意外,但却又有些意料之中。一方面因为奥斯卡自身固有的种种约定俗成的标准,另一方面也因为本届影片自身的质量(近年来一贯现象),所以这是一个“好莱坞式”的happy ending。终究,奥斯卡变成了一场“秀”。

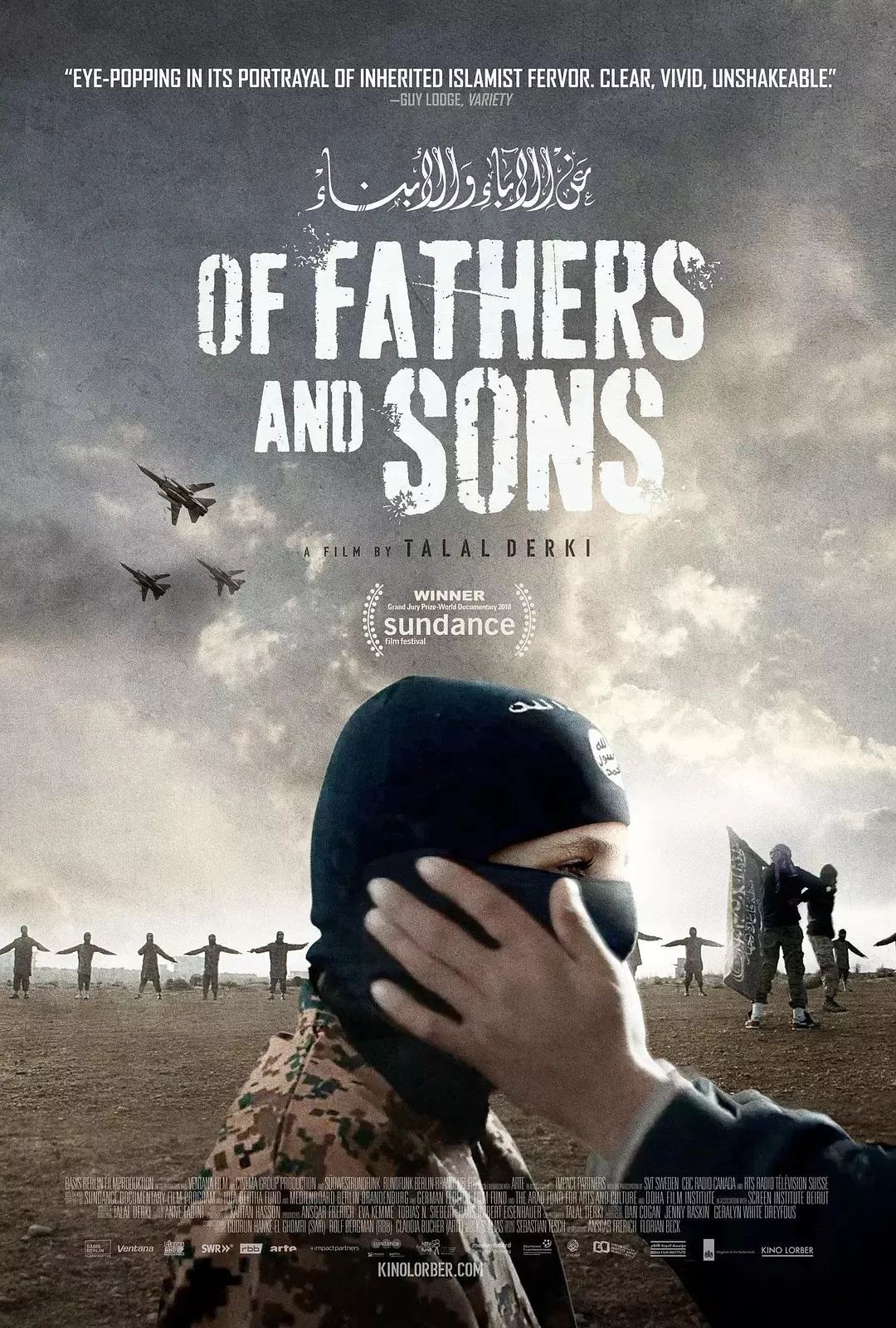

其实奥斯卡素来给人的印象就是“政治正确”,在保证一定的艺术审美标准之后合理均衡的分配奖项,而关乎“政治”或是“战争”题材的影片基本总能“按规则”分到羹。所以回顾历届奥斯卡,不难发现其中很多战争题材或是关于恐怖分子的优秀电影或是纪录片。但这届奥斯卡却没有太多眷顾今天要提及的这部遗珠——《恐怖分子的孩子》,个中缘由,不知是否与其中提到的美军因素有关……

因为知悉《徒手攀岩》的一位摄影师安德鲁·贝尔恩德于该片获得奥斯卡一周后,也就是这周一骤然离世,不禁让人为之扼腕叹息……所以这里我们不对奥斯卡的评选结果做对比评说,只是来单纯讲述一下笔者看完《恐怖分子的孩子》这部纪录片后的一点感想。

导演: 塔拉勒·德尔基

主演: Abu Osama / Ayman Osama / Osama Osama

类型: 纪录片

制片国家/地区: 德国 / 美国 / 叙利亚 / 黎巴嫩 / 荷兰 / 卡塔尔

语言: 阿拉伯语

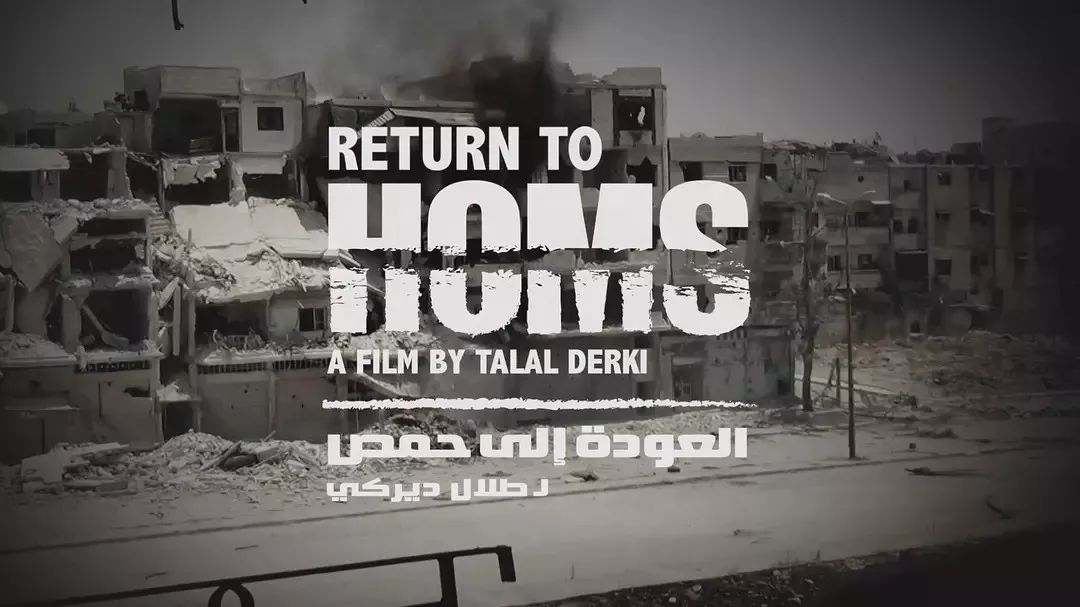

《重返霍姆斯》

导演塔拉勒·德尔基是土生土长的叙利亚人,虽然流亡德国,但故土一直是他创作的源泉。2014年,他就拍摄了第一部纪录长片《重返霍姆斯》,记录了在霍姆斯变为一座满是废墟的鬼城后,几位年轻人为了重获和平跟自由化身“武装分子”的事件。而且这部纪录片也跟《恐怖分子的孩子》一样,在圣丹斯电影节获得评审团大奖。

其实,以往奥斯卡也有很多关于战地题材的影片,但基本都是从战争或者某个事件直接讲述,没有像本片这种从恐怖分子、恐怖分子孩子或者说一个家庭的日常生活视角去拍摄的,所以从这个角度上来说,该片的创作者更多了几层想要探索和表达的事情。

又名《父子之间》或《如父如子》

影片整体故事线没有很复杂,讲述方式也很常规,对于看多了战争类题材电影或者纪录片的评审或者观影者来讲,这个片子或许并没有特别突出,但只是这样一种简单、冷静、克制的拍摄与讲述视角,却让笔者第一次真正试着去了解这些人,这些看上去距离我们很遥远,却明明没有那么遥远的一群人的生活状态。

影片就从这些看上去稀松平常的日常活动中,让我们渐渐走进一个恐怖分子的家庭,走进这些孩子是如何一步步成为新一代“恐怖分子”的。

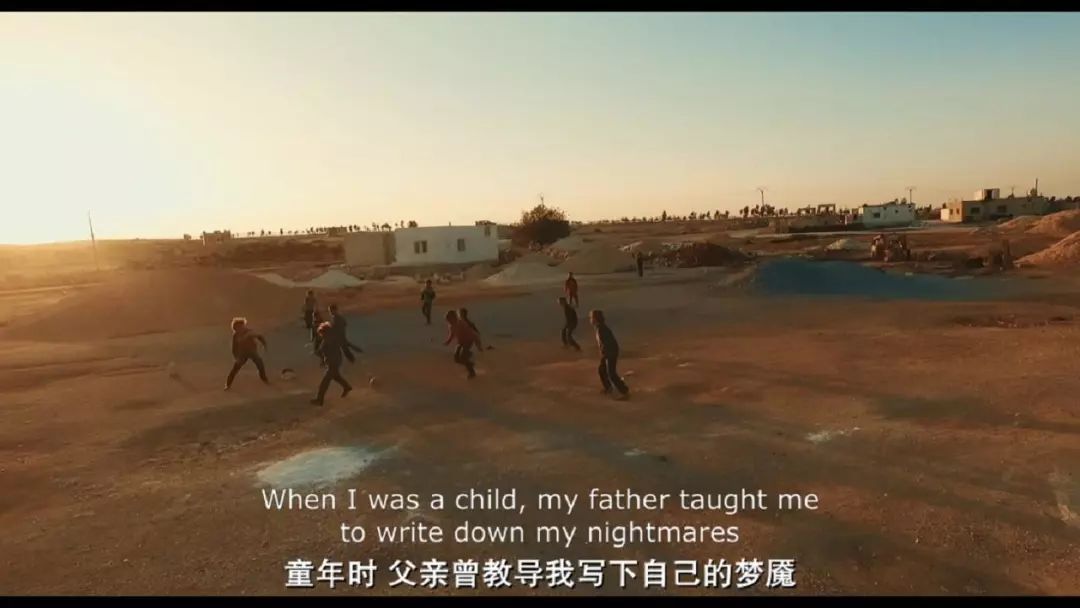

导演视角·重返故土

本片的第一视角,是导演自己。影片开头,导演用非常克制的情绪,向观众讲述了自己拍摄这部纪录片的初衷与想法。作为一个离开家乡、已在他乡寻得新家园的人,这一次他重返故土,去记录这片土地上,由仇恨这颗种子结出的圣战果实——“恐怖分子的孩子”。

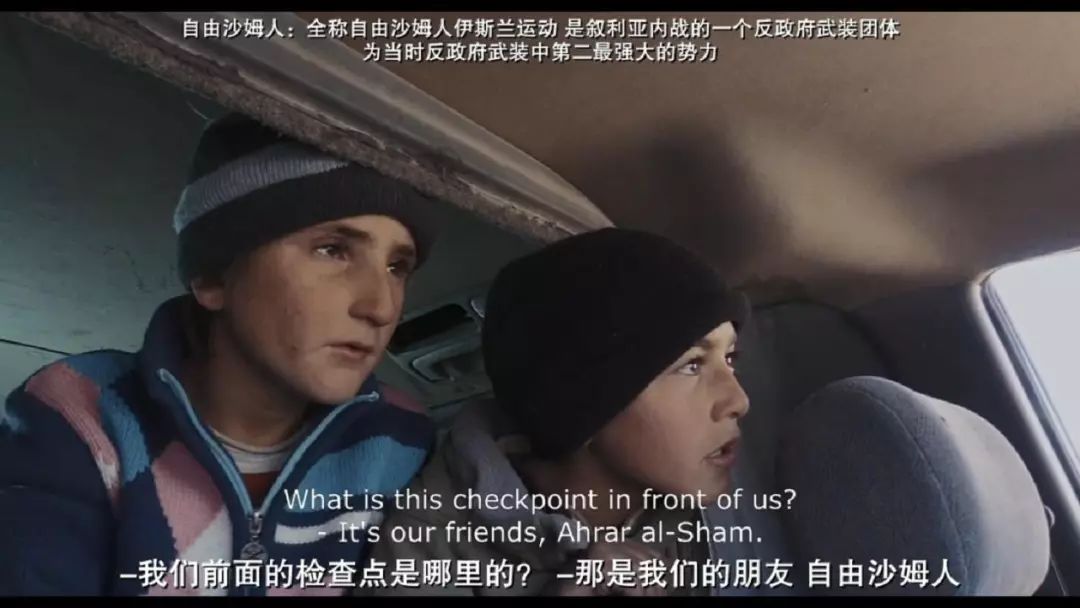

导演伪装成“战地记者”的身份,来到叙利亚北部由基地组织控制的一个地方。对于这次拍摄,导演并不是无所畏惧,他向镜头坦白了自己的恐惧与担忧,这很真实。因为他有自己的“企图”,那就是向外界展现这里正在发生的故事,这些不为外人所知的故事,并揭示战争与矛盾存在的根源所在。

这场拍摄,就在这样的忐忑与不安中开启。

仇恨种子·圣战果实

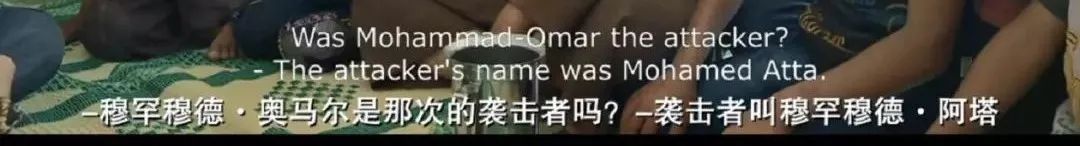

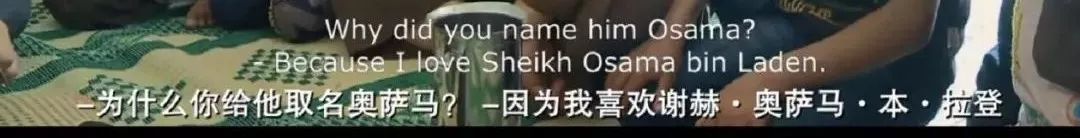

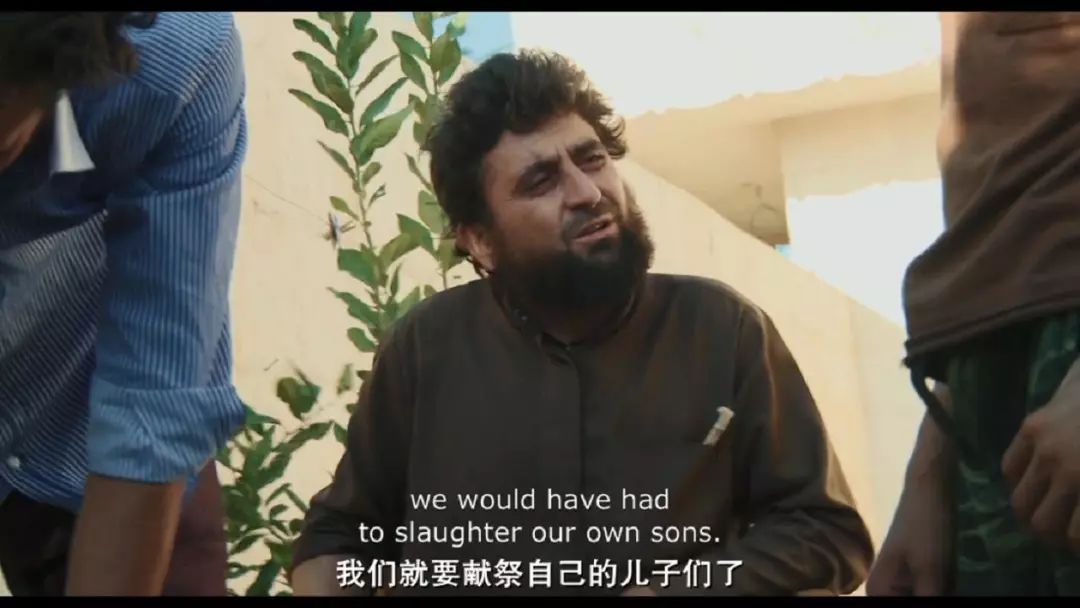

除去小主人公奥萨马,片中展现最多的,便是奥萨马的父亲,一位虔诚热血的伊斯兰圣徒。片中,他便如数家珍般向着镜头介绍自己的孩子——主要是他们名字的由来,言语间满是自傲与骄傲。

孩子的名字中常常饱含着一位父亲的希冀,从这位父亲对孩子名字,甚至是出生日期的用心程度足见,他对于“圣战”信仰的这份赤诚之心。生养孩子(特指男孩),在他看来,就是自己对于信仰忠诚的最大见证。面对镜头,他丝毫没有避讳,他自豪而坦诚的讲述这些。

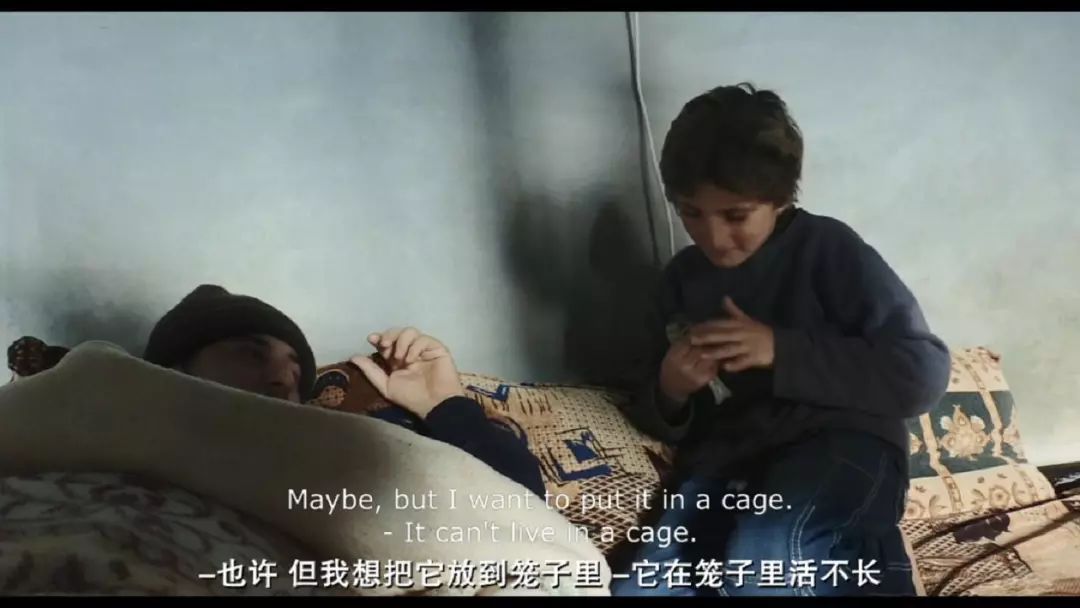

在正式讲述奥萨马如何一步步成为一名“恐怖分子”之前,片中有一处闲笔,那是关于一只“小鸟”。

面对这只弱小的生命,长辈最开始是想让孩子放生,但奥萨马却是在一种爱怜中想要将之关入囚笼。这时奥萨马的表现,不是长辈引导,而是一个孩子的自然表达。

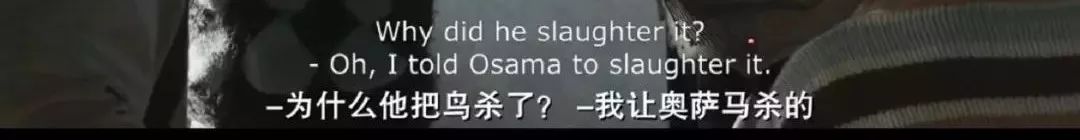

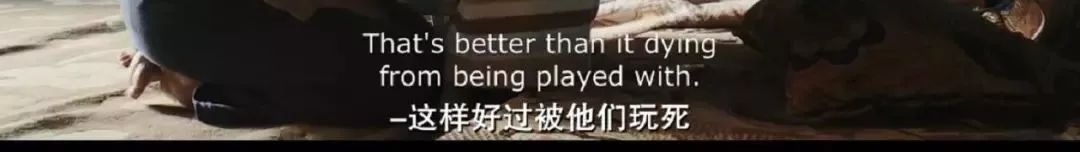

但很快,剧情的转折让人咋舌——最小的儿子让奥萨马杀死了那只鸟,并且跑到父亲跟前炫耀这件事情。而且理由也非常正义凛然——这样好过被玩死。一个小孩子面对一个小小的生命竟然能有这样的一番言论与行为,镜头的真实让人感到错愕。

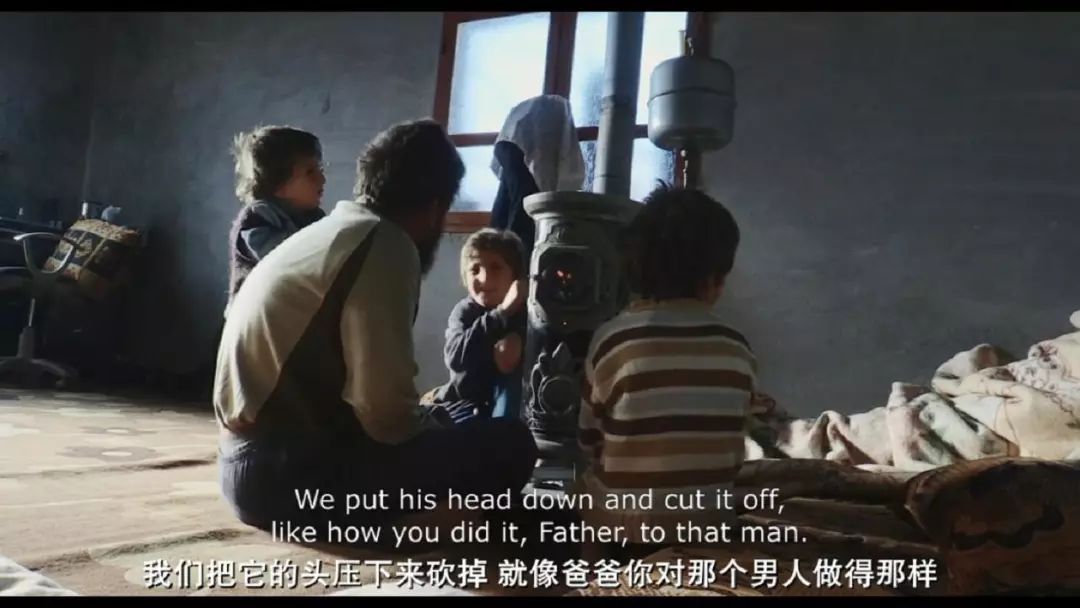

并且,孩子解决小鸟生命的方式,是在效仿自己的父亲,因为那应该是他们真正意义上学到“如何处理一个生命”。孩子说的都很轻巧,相关生命的重量在此也变得好似无关紧要。

片中有很多这类看似简单随意的闲笔,其实在不经意中埋藏着导演对于主题的展现与讨论。生命教育这堂课,最开始是父辈给孩子上的。不论是缺失的生命教育,还是扭曲的生命教育,都会导致孩子对于生死的无知,对于自我生命和他人生命存在的冷漠,即便是在和平年代,也可能导致少年儿童犯罪,更何况是在这里。因为很多时候,言传身教间孩子就慢慢活成了父辈的样子。

关于“杀死一只知更鸟”的是非对错,影片看似闲笔,实则是非常关键的放在了开头,这是父子之间关于“生命”决断的一次讨论。我们到底有权利剥夺一只弱小鸟儿的生命吗?孩子在信誓旦旦后又有些忧心忡忡的问着父亲,直到从父亲那里得到来自真主的允许。大概在这时,心灵就得到抚慰。

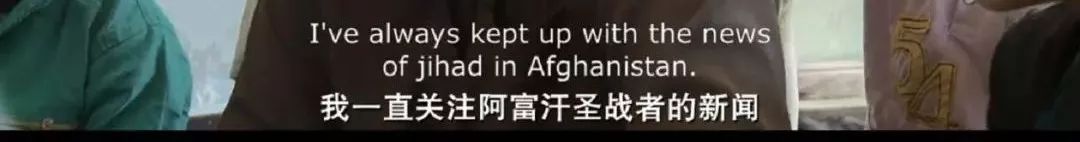

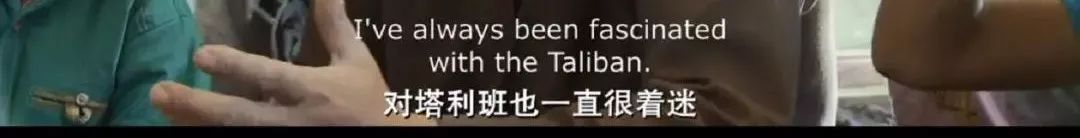

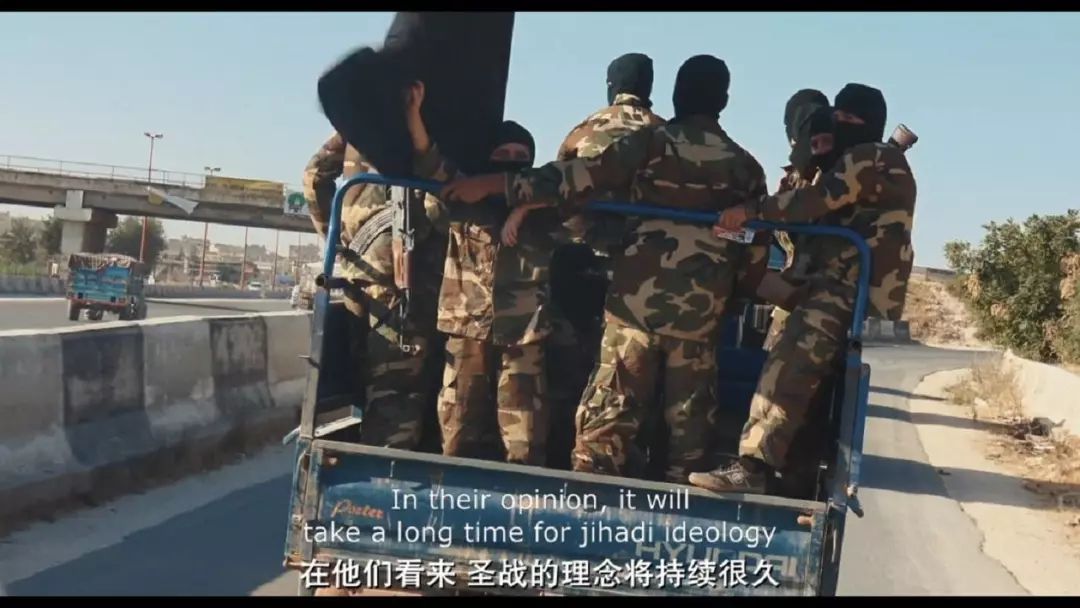

片中有很多次,用他们的信仰赞歌作为转场与过渡,这其中或许也暗含着创作者想要传达的某种信息,那就是,这些圣战的信徒,外界眼中的恐怖分子,在日常生活中,过着一种怎样虔诚的信仰生活,他们真的是将“圣战”作为自己的毕生信念,至死不渝。

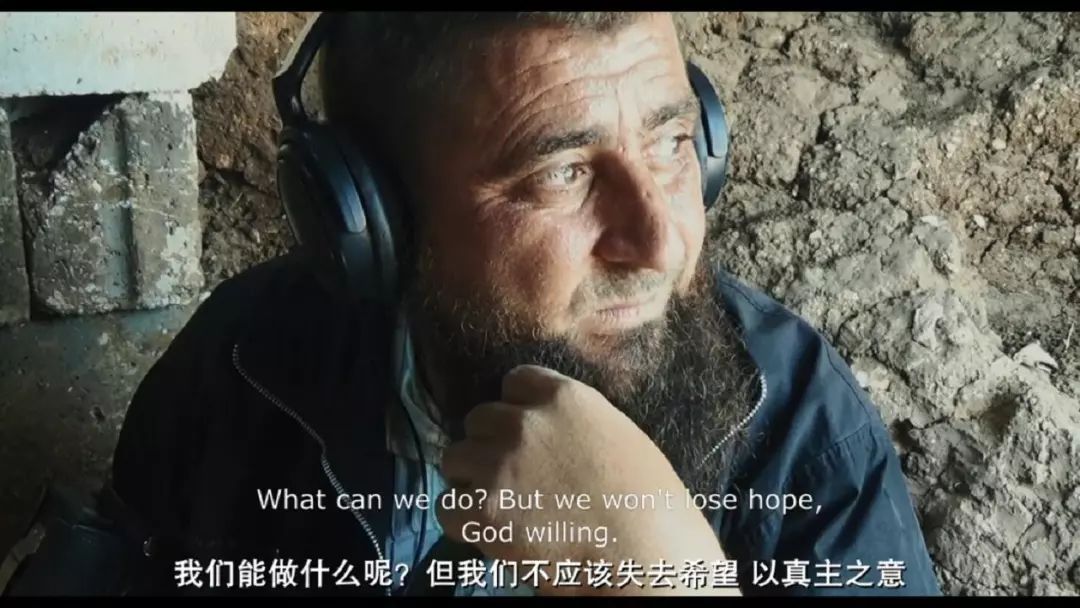

除了自己,他们对于这场看不到结束之日却深信总有一日会得胜的战争的希望,在于一代又一代前赴后继的孩子们,只要后继有人,一切好像看似就还有希望,这是他们深信不疑,或者说必须要相信的事情……即便可能内心深处某些时候他们其实也是不想把自己的孩子送上战场,但这好像是他们不得不做出的选择。

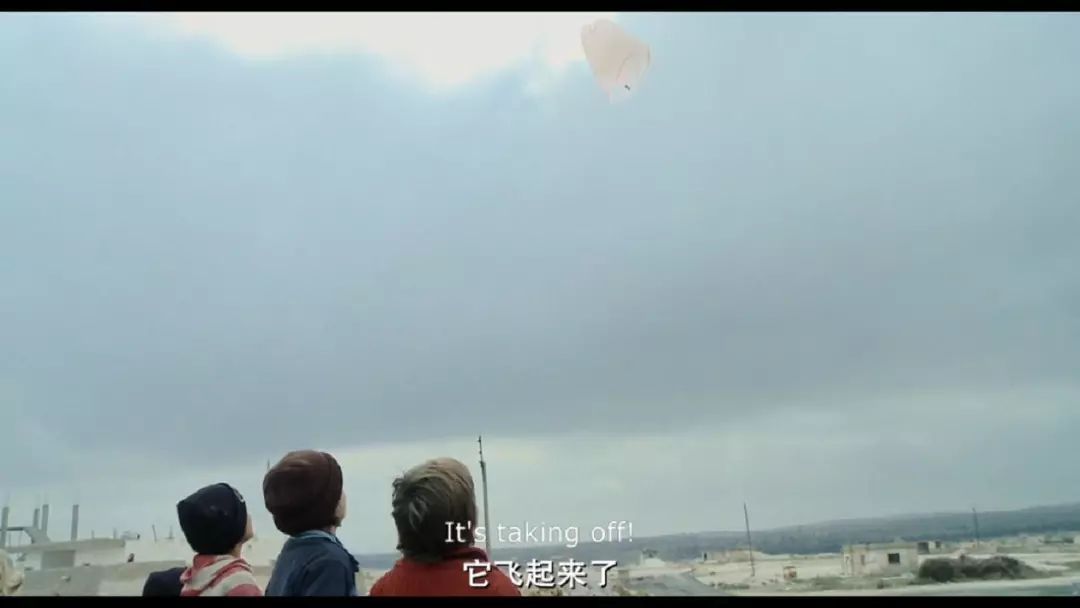

当一般的孩子可能还在玩耍的时候,这里的孩子就需要在一边玩耍中一边完成对于未来使命的树立。看似正常孩子间的打闹也会成为某种潜在的技巧和意志训练。

片中有一段关于“炸弹”的交叉剪辑,当父亲正在实地排除炸弹时,孩子们却在家中自制炸弹。影片节奏不疾不徐,画面冷静克制。

最终,意外降临——父亲被炸掉了一只脚,一家人从此陷入痛苦与焦灼之中。这一段,全家人精神崩溃,甚至包括父亲自己,虽然他竭力克制着自己的情绪,但还是可以从急迫的呼吸节奏中感受到这位父亲的焦躁与不安,特别是在面对孩子与妻子时。

因为父亲是一个家的顶梁柱,大声呵斥或许也是在掩饰自己的情绪。但即便如此,孩子(儿子)还是他的安慰。最后,将伤痛归结到真主的安排,也或许就不那么痛了。

父亲的受伤是奥萨马成为下一代恐怖分子的最后转折与推力。如果说,曾经打闹只是孩子之间的玩耍,那从此之后的生活,将会彻底进入一种无奈的处境。无论愿意与否,都必须要如此而行,放下自我,成为一名真正的“圣战”勇士。而他自己明白,走上这条路的结局只有一个,那就是——牺牲,为了“信仰”的实现而牺牲。

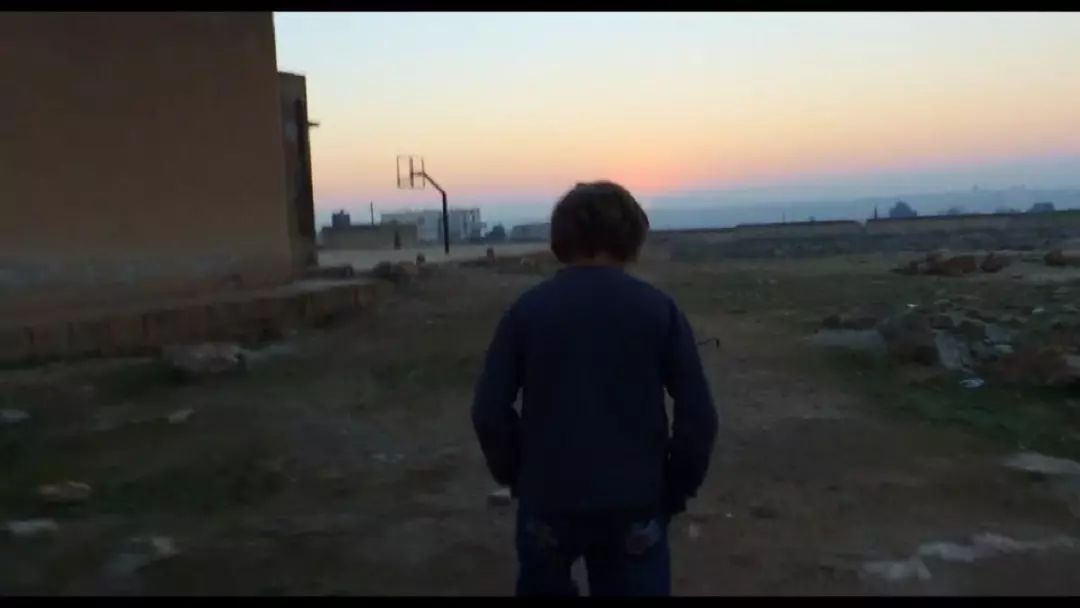

面对生死,大人在“麻木”只能用药物和信仰止痛,孩子却还在学着接受。片中有多次人物弧光的展现,此处奥萨马独自一人在夕阳中眺望远方,或许就是在思考自己的人生。

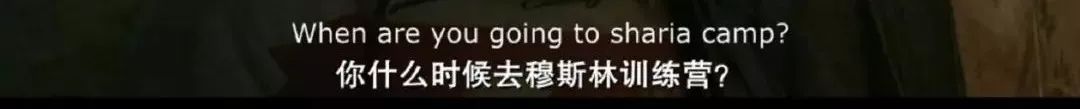

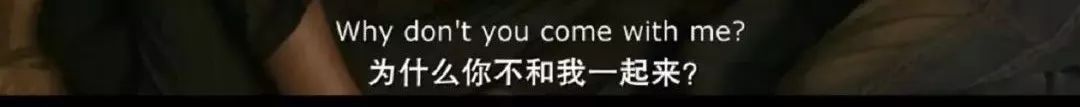

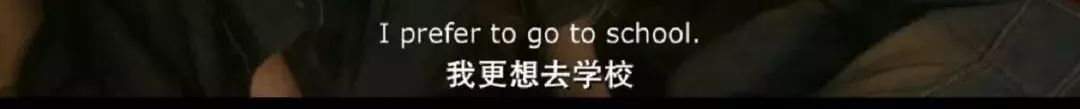

面对失去一只脚的父亲,奥萨马别无选择——他只能进入训练营,开始接受半正规训练。

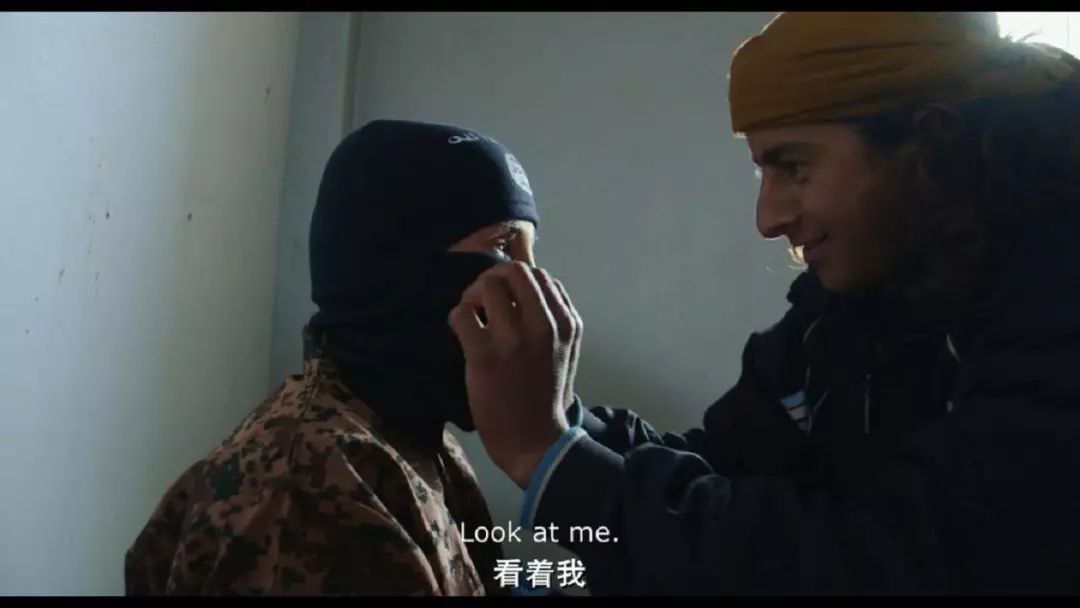

但很快,奥萨马开始厌恶训练营的生活,并且在夜里与小伙伴们一起抱怨起来,逃离的情绪很快蔓延开来。但这或许只是对军事化生活的一种叛逆,就如同我们上学军训时的逆反心理一样,是对管教的一种叛逆和恐惧,而是本质层面的反思。

当然,除了军事内容的训练,还有伴随式的精神洗礼,要让孩子们记住,自己是为何而战。其实,他们从小需要被训练的,主要就是两个方面。一个,是要铭记敌人。一个,是要忘记死亡的恐惧,懂得牺牲的价值。当具备了这两点,一个“杀人如麻”的“恐怖分子”或许也就练成了。对敌人的侵犯恨之入骨,同时对自己的生命置之度外。

每日面对枪林弹雨的死亡恐惧,孩子们终于慢慢在被动中学着接受了这些。

信仰生活·精神洗礼

在片子开头,还有一处细节,就是小儿子一出场时,就被父亲要求背诵《古兰经》,足以见出这里的孩子们从小就要进行精神洗礼。

除了信仰教育,还有“爱国教育”,父亲会带着孩子到战争遗址去实地感受这种情感力量的冲击,让孩子从小铭记家国仇恨,铭记“真主”的力量。

这一场父亲带着孩子唱诵赞歌的场景,拍摄的角度和画面光影很有设计感,除了奥萨马站在光明之中,其他两个儿子都站在父亲的影子之下,这里的影像寓意不言而明。

人最初价值观的确立,一般是在孩童时代,而这个时期,也是最易被灌输思想的阶段,并且这种从小被建立的思想很难被打破,即便后来意识到是被规划设计的人生。

渴望公正·为了“公正”

片中有很大篇幅,是导演与父辈们的讨论,主要是关于“战争”的看法,和他们为何心甘情愿将孩子一代又一代的送上战场——因为他们深信一个英雄牺牲,就会有一千个英雄诞生。

导演没有完全放入自己的话语态度,而只是单方面呈现父辈们的表达,或许是试图通过这些对话,去了解这些人行为背后的根本动机,也或许是想从这些的自我阐述中,让父辈们理清自己的初衷想法,也解开导演自身的自我困惑。

“永不破灭的希望”这种思想是很可怕的,因为它让人不会因为失败而放弃。当认定希望必定实现,所以也就认定失败就只是暂时。这样的精神如果用在其他方面或许会很励志,但用在对待战争方面,就会令人汗毛倒立,因为战争的任何一方都必须认定自己是“正义”的,不然,战争就无以存在。

他们深信自己是为“正义“而战,但何谓真正的”正义“呢?这是一个根本上难以定义的事情。而”怀疑“,在这里是可怕的,也是不被允许的。

这是一部充满人性矛盾的纪录片,作为恐怖分子的父亲在片中的几次表现也多有自我矛盾,难道将孩子送上战场不是另一种形式的”献祭“吗,或许他自己还没有意识到,也或许意识到了,也不想承认。装睡的人,谁也叫不醒,甚至自己也叫不醒自己。因为醒来,或许更是噩梦一场。

此外,片中几乎没有女性人物,无论是女孩子,还是父亲的妻子。但还是隐藏了几处关于女性元素的伏笔,其实是一种刻意忽视的表达处理。片中第一次有女性人物出现,是奥萨马看到女孩们出来时用石头打她们。镜头看似无心却是有意的将女孩们框在了画面的一个小角,从画面构图就在表达着女性角色在这里的地位——没有地位,男人的附属品,甚至是不能出现在外面的世界中,连面目都需要包裹起来的附属品。

无论是奥萨马这些男孩对待女孩们的态度,还是父亲对待自己妻子们(一夫多妻)的态度,都足以看出这里父权、或者说男权对于女性的一种压迫。

还好,导演在片子快要结束的时候,放出了一组女孩们在课堂上的镜头,在这里她们可以摘下头巾,开心的唱着关于自由的歌。

自由意志·替父从军

小主人公奥萨马的选择,无疑是成功的,他是这些儿子里面,人物变化最丰富的一个。从最开始对生命的无所畏惧,再到后来参加训练营的叛逆,再到最后真的要走上战场面对生死考验时的犹疑……这期间的细节变化都让人感受到比剧情片更丰富的人物形象。

并且,作者没有像面对大人那样向孩子提问,更多时候,是奥萨马一个人在思考,他可以在镜头前进入自己的世界里思考。他的成长变化,引人深思。

但最后,他还是要完成替父从军的使命,这是他生下来就被既定的人生使命。父子身份,从此发生转递。兄弟之间的谈话也已经开始闪烁其词,因为他们从此将开启不同的人生轨迹。

临行前,奥萨马抱着你兄弟,不只是在跟兄弟道别,也像是在跟曾经的自己或是本来有可能是未来的自己道别,因为此去经年,归期难有期。“自我”的部分,就要在此彻底放下了。

日复一日的魔鬼式训练,聊以慰藉的,只剩下口袋里的相片。到这里,奥萨马还是个孩子,他还没有真正变成一个父亲式的“恐怖分子”,他心里还有太多的疑惑难以解开,太多的情感难以放下,这不是这个年龄的孩子应该承担的重担。

看到最后我们发现,这部纪录片一反往常战争题材或者恐怖主义题材影片的表现手法,没有激烈血腥的场面,没有摇晃不定的画面,没有大肆宣扬的主题……所有的一切,都客观而冷静,导演用两年半的时间,跟他们生活在一起,记录下里真实可感的人物成长故事,而我们也就渐渐清晰的看到,各类内外因素编织的理由正在培养一代又一代的杀人机器,虽然他们自己并不想成为无谓的牺牲品。

外延一:“战场”青春

这部纪录片虽然没有关于“激烈战场”的直接展现,却从常人难以获悉的视角讲述了这些“小恐怖分子”的成长故事,看的时候忽然想起《红海行动》里恐怖组织的少年狙击手,看上去比奥萨马大不了几岁的年纪,但却已经是百步穿杨的神枪手,沉默冷酷且身手矫捷,脸上沟壑似的疤痕大概是他身经百战的“功勋章”。

有人问过这些孩子到底真的想参加战争吗?恐怕没有,他们已成为训练有素不带感情的冷面杀手。

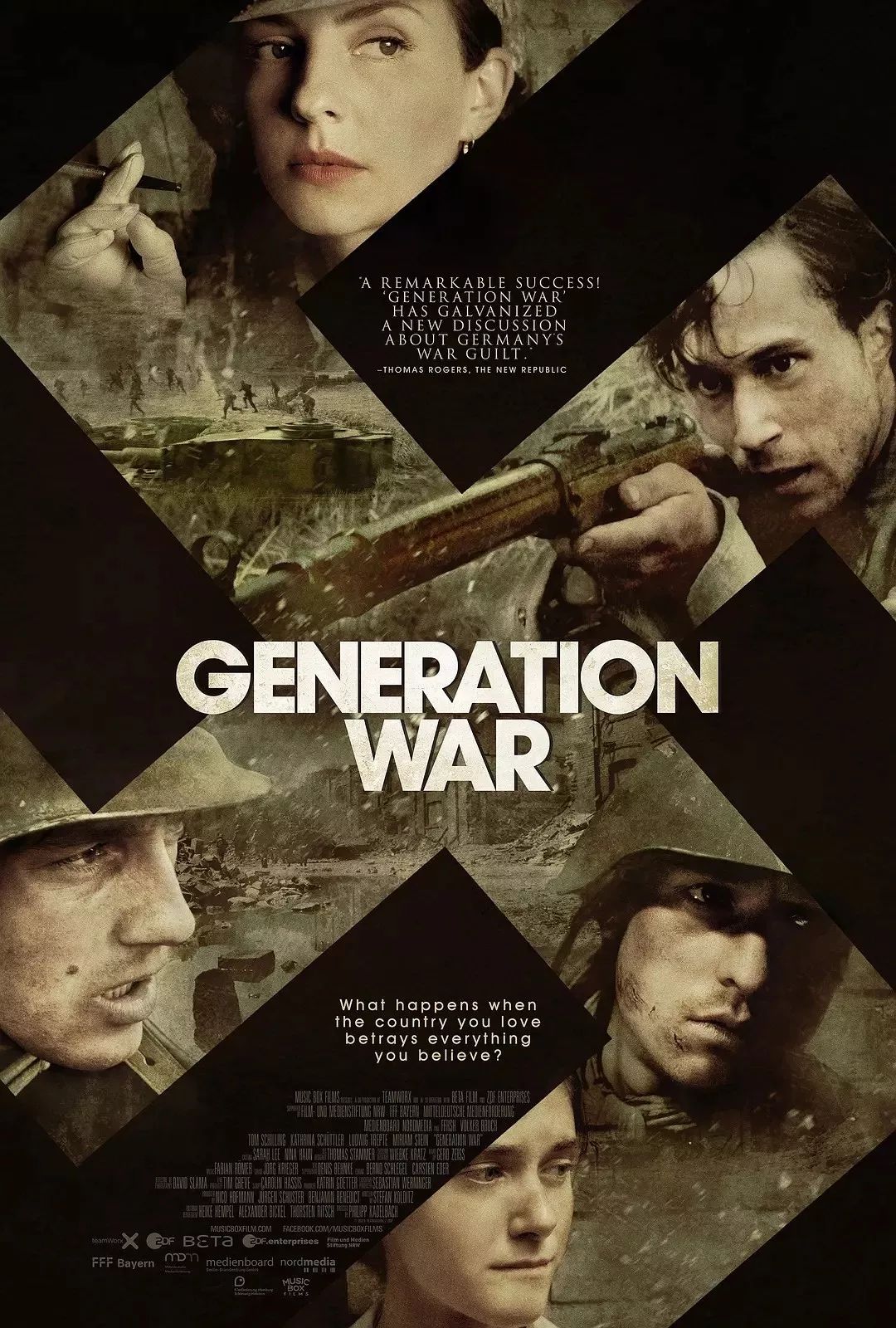

《我们的父辈》,是德国一部反思二战的影视作品,虽然他们本是这场战争的发起者,但从这部作品中我们看到了他们父辈自身在参加这场战争时的无奈与被动。现在讲述的,是关于父辈,而在那时,父辈们却也是青年时代。

《我们的父辈》

他们中的大部分,都对战争充满了恐惧,即使是在最后牺牲的时候,还是仍旧未能摆脱这场战争的裹挟。自己到底为何在此时此地要用生命来博取一场不知所为几何的战争的胜利?对他们来说,战争,就是冒着枪林弹雨、前赴后继的牺牲。

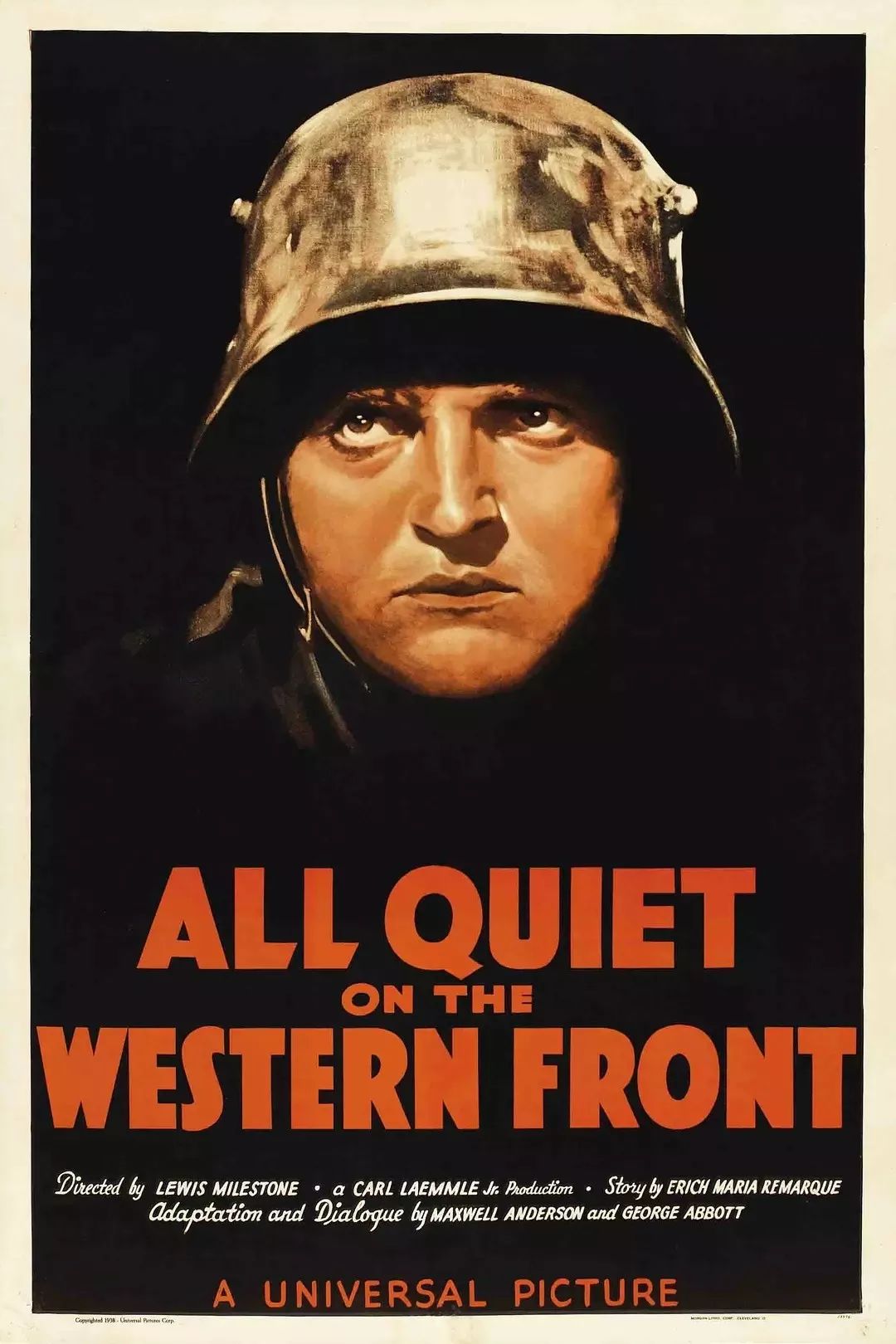

《西线无战事》

更早以先,早于二战以前,在1930年的《西线无战事》中就已经有了关于一战的反思。德国青年保罗在战场上意识到这一切的荒诞无情,开始以个人力量抵抗这场战争,但最终造化弄人,保罗在返回前线的路上惨遭横祸。

《现代启示录》

历史总是在不断重演,因为人性这种东西基本恒定不变。很多战争看似是不同宗教信仰间的矛盾,实则在某种程度上都沦为被权力阶层利用的武器。战争本身,就是武器。

外延二:“父权”笼罩

这部片子不只是反思战争,更是反思“父子间”的关系,特别是“父”对“子”的影响。而“父”也不仅仅只是父亲一人,更是父辈,整个上一代甚至是几代。

父亲带给孩子的,不仅是“父爱”,更是从小就已经开始的思想“洗礼”。而在本届奥斯卡最佳真人短片中,也讲了父对子的思想影响。

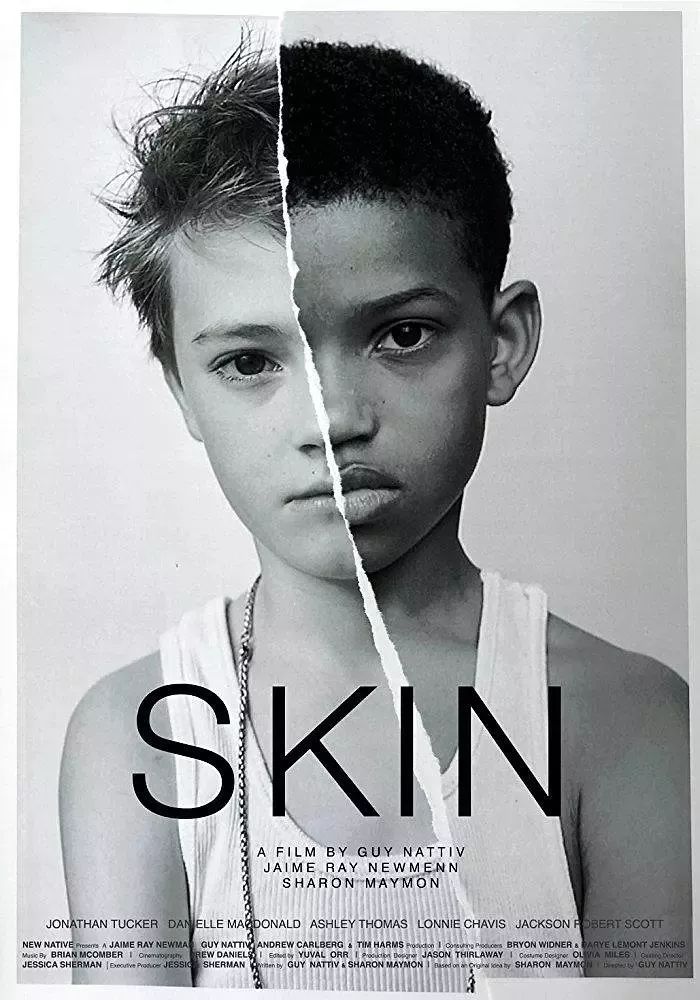

《肤色》

虽然《肤色》这个标题落在了关于种族问题的矛盾上,但无论是海报还是整个影片内容,更加侧重在讲述的,其实是父一代观念对于子一代的入骨影响。最后,恐惧中的儿子举起枪,用父亲教会自己的方法,亲手打死了被误以为是“黑鬼”的父亲,这是多么具有讽刺意味的结局。而黑人男孩也同样,仇恨从此根植心中。无数代父辈们之间莫须有的矛盾纠葛,就这样像“肤色”一样成为永远的符号印记,包裹周身。

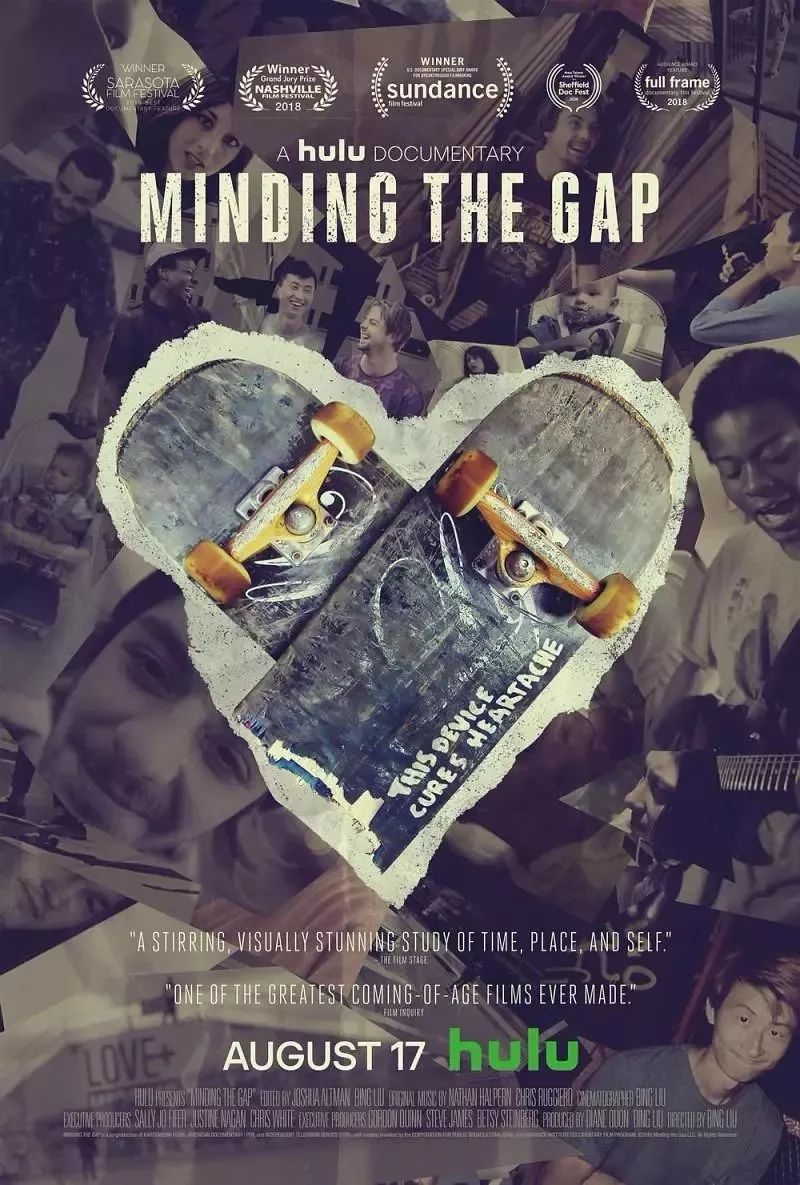

《滑板少年》

此外,本届奥斯卡还有一部入围纪录片,导演用自己和身边朋友的亲身故事,讲述了父权阴影带来的终生伤痛。他们从小生活父亲的暴力之下,爱与痛的裂痕或许会笼罩一生。

“父权”有时不仅仅只是日常层面的压制,很多时候,也是精神层面的一种仰赖。倘若一旦曾经深信不疑的大厦轰然倒塌,精神世界将不复依存。

《沉默的教室》

去年德国电影《沉默的教室》中,告密者一直以为自己的父亲是个英雄人物,并且一直以为自己的所作所为也是正义的,但最后却得知父亲其实是背叛者,从救世者变为犹大,这样的精神打击让人崩溃至失心……

《BATTLE》

国内也有这类反思的佳作,导演文牧野之前的一部短片《BATTLE》,讲述的就是父与子之间对于信仰的不同对待,由于种种不同而导致的矛盾,这一BATTLE不只是父与子之间的矛盾,更是年轻一代对于信仰的重新自我关照。纹身,只是这种反思的一种外在表现形式。

李安父亲三部曲

李安导演最早的父亲三部曲中,也充满了中国式的“父辈压抑”,这都源于自己父亲对导演的影响。虽然近些年李安导演的作品都离自己的故事比较远,但本核层面的“压抑气息”一直还在,父权有时只是被隐形了。

童年,一生中或许最重要关键的阶段,种下怎样的种子,他就会是怎样的一个人。而成为怎样的一个人,很多时候,不是主动选择,而是被动养成。种下的是 一个善念,还是一个恶念,原生家庭的影响,尤其是父辈的影响,真的会笼罩一生。父辈给了怎样的世界观、人生观、价值观,孩子就会如何。

《美丽人生》

正如《美丽人生》,即便是在集中营里,外面的世界已经被黑暗笼罩,只要父亲给的是“爱”,那便是有爱的人生。

外延三:“故土”难返

人生最大的悲哀就是,你根本无权选择自己的人生。如何走,怎么走,都不由自主。当你生下来,面对的选择,只有战争,你会作何选择?你无从选择。

只有接受,这就是人生的无尽悲凉之处。没有人不想逃离沼泽之地,但你与根脉相连的时候,逃离不过是一种奢望。奢望难以抵达,只有无尽麻木的杀戮,在结束别人生命的过程中,感受生命的存在。残忍,或许源自另一种恐惧。

奥萨马最终和兄弟姊妹们走上了不同的人生道路,这是他自己选择的吗?他只是按照程序在往前走。

战争,基本都是被迫的,没有人真的希望生活在战争的环境中,但是却又无可选择。被毁掉的通天塔让人类的很多矛盾不可彻底调和,于是,纷乱战争周而复始。

本片作者,也是“子代”之一,他显然是带着反思离开这里,又带着反思来到这里,最后又带着无尽的伤感与无奈离开这片故土。不知,在这部作品问世后,他的处境如何,家乡人如果能看到这部片子,又会作何感想。

他是有自觉反思的一种代表,而我们看到,面对故土,他最终选择了逃离,因为留下来,只有无尽扭曲的世界和痛苦。他无力改变这些,因为最难改变的就是人心,更何况这是以牢固“信仰”为根基的无数代的世界观。作者,只给观众留下一个黯然神伤的背影。

故乡,已变作他乡。导演自己在这里,也变成了异乡人。最终,导演放弃找到纠缠自己问题的答案,因为这个答案,或许并不是一部纪录片就能解决的。

父辈,或者父权,不只是一个人,也不只是一辈人,是世代生活生长在一片土地之上,跟一片土地联结在一起后,形成的一种覆盖世代的精神枷锁。而“故土”也不只是地理层面的一个概念,而是承载着这片土地上历史与文化,世代血脉基因中难以抹去的一种意志。

好的纪录片,往往记录的并不只是独立的某个现象或是人群,世间的相似性,总能让人从中获得启发。

-

全国政协委员、国家税务总局原副局长孙瑞标,国务院国有重点......

-

知屋漏者在宇下,知政失者在草野。一直倡导并践行“扁担精神......

-

广东省委党校原副校长马星光,委“两新”组织党工委书记张学......

中共中央党校(国家行政学院)

讲习所智库

-

223天前

-

399天前

-

400天前

-

424天前

-

425天前

-

425天前

-

580天前

-

601天前